“四化”赋能网格治理 精细服务直达“最后一米”

近年来,为进一步提升社区治理精细化水平,打通服务群众“最后一米”,铁路新村社区聚焦网格管理效能提升,以“规律工作流程化、居民档案电子化、多元服务精准化、服务记录立体化”为抓手,不断创新工作模式,切实将网格打造成联系群众的“连心桥”、解决问题的“主阵地”,有效提升了居民的获得感、幸福感和安全感。

规律工作流程化,提质增效惠民生。网格工作繁杂琐碎,若缺乏规范流程,易出现“打乱仗”“效率低”等问题。为此,铁路新村社区从梳理网格日常工作入手,将信息采集、矛盾调解、政策宣传、隐患排查等12项高频工作纳入标准化流程管理,形成“清单式部署、闭环式落实”的工作机制。每周,网格员按照“晨会领任务、日常走网格、周五汇情况”的流程开展工作。晨会由社区书记牵头,明确本周重点任务,如特殊群体走访、安全隐患排查等;日常,网格员携带“工作手册”,对照任务清单逐户走访、逐项落实,对发现的问题现场记录、及时上报;周一,社区组织网格员召开碰头会,汇总上周网格工作进展,对疑难问题进行集体研讨,确保“小事不出网格,大事不出社区”。截至目前,网格问题平均处理时长从原来的3天缩短至1天,居民诉求响应率达100%,办结率提升至98%,真正实现了“提质增效”,让民生服务更及时、更贴心。

居民档案电子化,连贯服务“有所依”。“过去居民档案都是纸质版,查找起来像‘大海捞针’,遇到网格员变动,档案交接也容易出现遗漏。”这是社区网格工作曾面临的现实难题。为解决这一问题,社区全力推进居民档案电子化建设,为连贯服务提供坚实依托。社区以网格为单位,组织网格员对辖区内1072户,常住人口2855名居民信息进行全面采集,内容涵盖家庭住址、联系方式、成员构成等基础信息,形成“一户一档、一人一码”的电子档案体系,存储于社区专属数据库。电子档案的优势、、在实际工作中快速显现。例如,铁路新村社区11栋独居老人失联,通过档案快速调取老人健康史、紧急联系人等信息,15分钟内完成对接与入户查看,较传统排查方式节省约1小时的响应时间。此外,电子档案实现了“人动档不动,服务不断线”,新接手的网格员通过查阅电子档案,能快速熟悉网格情况,确保服务的连贯性和稳定性。

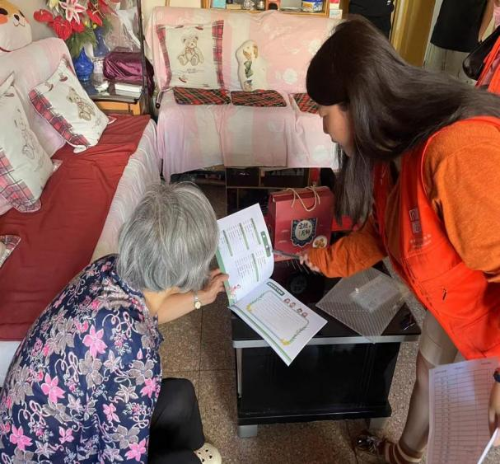

多元服务精准化,特殊群体“不缺位”。社区网格的核心是服务群众,而特殊群体更是服务的重中之重。社区以“不落一户、不漏一人”为目标,建立特殊群体台账,实施“分类施策、精准服务”,确保特殊群体在网格中“不缺位”。针对老年人,社区组建“银龄关爱队”,网格员每周至少上门1次,协助解决生活中的难题。目前,社区65岁以上独居、空巢老人18户,已实现“每周一联系、一探望”。针对残疾人,网格员与残疾人家庭“结对子”,定期了解康复需求,协助2名残疾人申请轮椅、助行器等辅助器具,为3位残疾人家庭申请了居家托养服务。针对困境儿童,社区建立“1名网格员+1名志愿者”的帮扶机制,每逢春节、中秋等节日为辖区内1名困境儿童送去书籍、文具等慰问品。此外,社区还通过“网格大走访”“居民议事会”等形式,广泛收集辖区居民的服务需求,让网格服务覆盖到每一个角落,真正做到“居民有需求,网格有回应”。

服务记录立体化,复盘优化促提升。“没有记录,就没有改进。”为持续提升网格服务质量,社区要求网格员对每一次服务、每一次走访、每一次问题处理进行立体化记录,形成“服务日志+处理台账+居民反馈”的完整记录体系。服务记录不仅包括时间、地点、事件等基础信息,还详细记录居民的诉求细节、处理过程、解决结果以及居民的满意度评价。例如,在处理宠物医院和居民的纠纷时,网格员记录了纠纷起因、调解次数、双方诉求变化、最终解决方案等内容,并对纠纷化解情况进行回访。每月,社区会对所有服务记录进行梳理分析,从“问题类型、处理效率、居民评价”等维度总结经验、查找不足。针对记录中反映的“电动车充电难”等共性问题,社区组织居民、物业、职能部门召开协调会,推动安装电动车充电桩10处;在针对高龄认证过程中“部分老年人对智能设备接受度低”的问题,社区调整服务方式,推出“纸质版通知+上门讲解”的双重服务,确保政策信息传递无死角。立体化记录让网格工作有迹可循、有据可查,也为服务优化提供了数据支撑。通过复盘总结,社区网格工作的针对性和有效性不断增强,不断提升居民满意度。

网格是社区治理的“神经末梢”,也是服务群众的“最前沿”。下一步,铁路新村社区将继续深化网格工作机制,在流程优化、技术赋能、服务创新上下功夫,让网格更有温度、治理更有精度,努力打造“人人有责、人人尽责、人人享有”的社区治理新格局,为居民创造更加美好的生活。